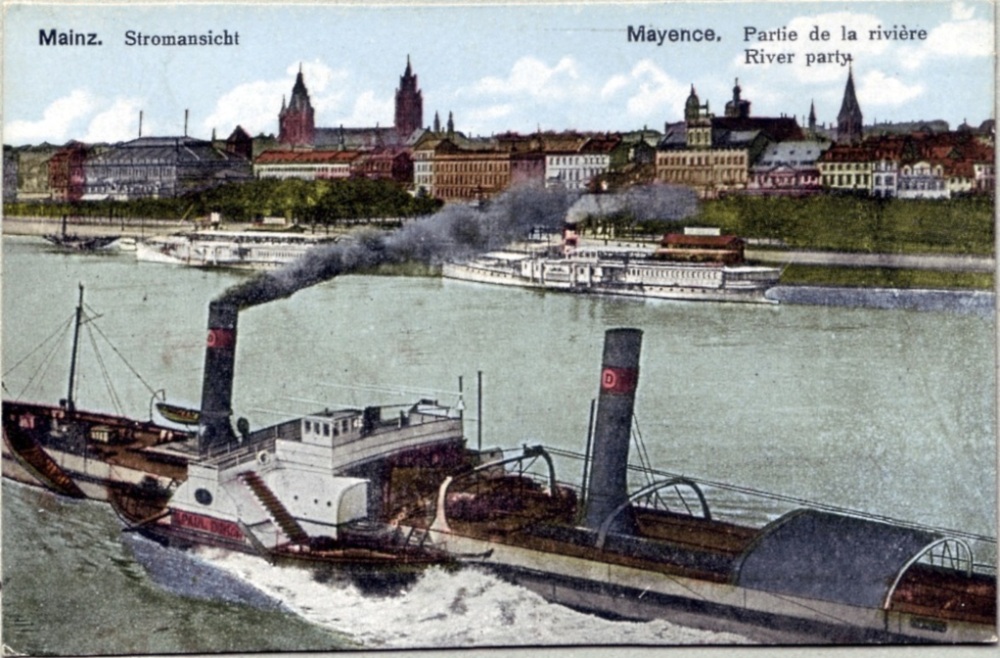

Galerie zu Mainz 1900

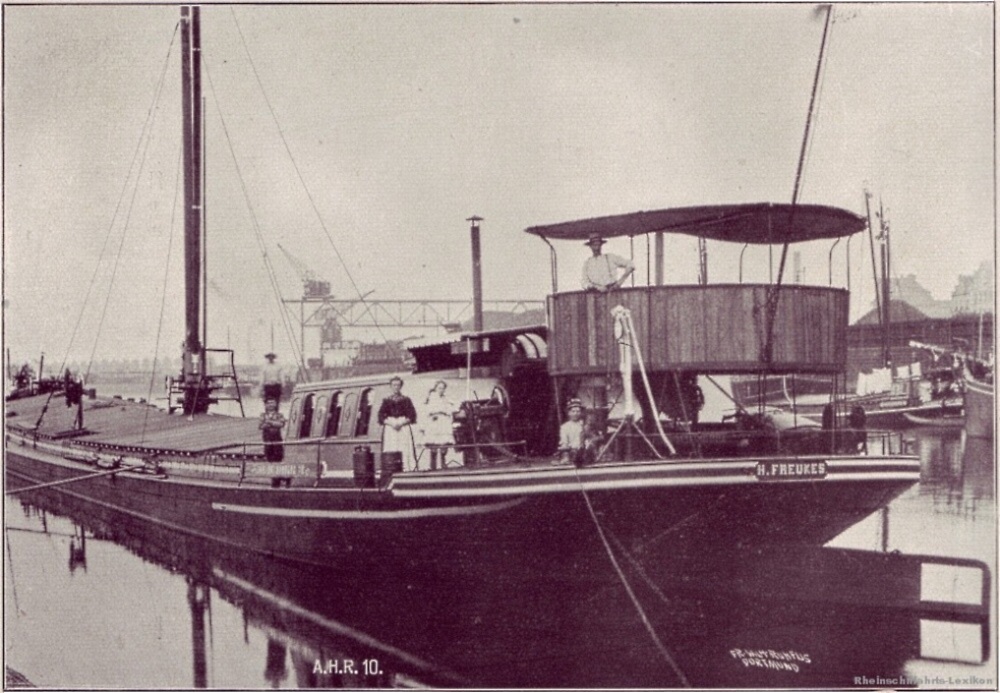

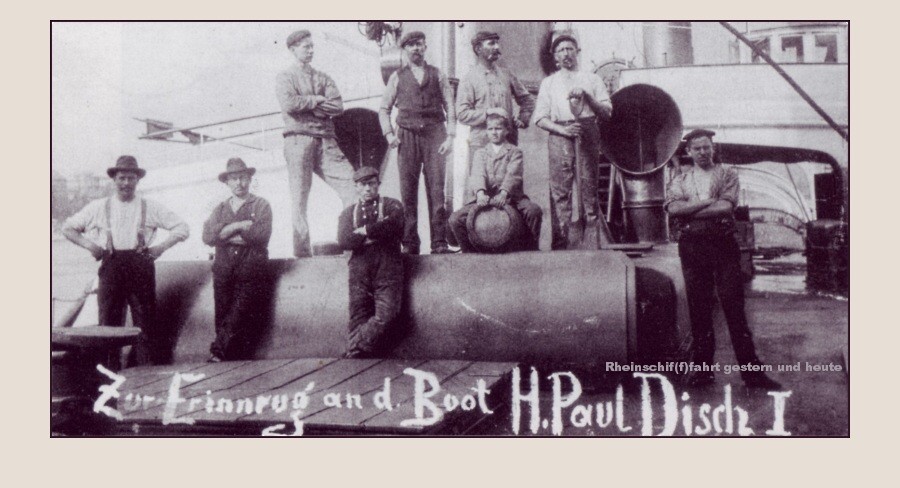

(1) Das ist der Dampfer "H. Paul Disch I", der um 1920 auf dem Weg vom Ruhrgebiet hier vorbei kommt, auf dem Weg z.B. nach Mannheim. Er ist

1888 auf der Schichau Werft in Stettin

Das ging dann beispielsweise so: Morgens, erst intensives Läuten, "Achtung!!!", dann auf dem Schlepper ein Glockenschlag bzw. ein Doppelschlag: "Aufstehen!". Da ging man raus auf den Anhangschiffen

. . .

. . . . ... auf den Text klicken führt zu Text (2). (2) . . und hat zum Zeichen, dass man dort verstanden hat und bereit ist, die Firmenflagge, oder die "Fahrflagge" vorne am Mast, auf halbstock d.h. halbmast gesetzt. Ungefähr eine Viertelstunde später kam vom Schleppboot der zweite Schlag. Da musste man alles klar machen um die Anker zu lichten und als Zeichen die Flagge ganz hoch setzen. Inzwischen hatte der Schlepper genügend Dampf im Kessel, um den Schleppzug auch ohne Anker im Strom zu halten.

musste sich dabei immer nach rückwärts orientieren und die Signale seines Hintermannes nach vorne weiter leiten. Wenn die erste Anhanglänge die Flagge ganz oben gesetzt hatte, war der Schleppzugkapitän sicher: Alle Anhangschiffe sind bereit, alle Ankerwinden sind besetzt. Der Schlepper konnte anfahren. Das hat er nochmal angekündigt, indem er mit drei Doppelschlägen „in Gottes Namen“ schlug. Auf dem Schlepper und auf den Schleppschiffen war es Sitte, zu diesem Signal kurz die Mütze abzunehmen.

. . . . ... mit Klick zu Text (3). (3) Abends hat der Schlepperkapitän mit Glockenschlägen angegeben, wenn er vor Anker gehen will, welche Kähne "abgeworfen" (losgemacht) werden sollen und vor allem, um wie viel Uhr es am nächsten Morgen wieder weiter gehen soll.

Auf den großen Reeden, auf denen viele Schleppzüge übernachteten, vor allem z.B. im engen Tal bei Bad Salzig, soll es manchmal morgens wie Sylvestergeläut geklungen haben.

(?)

Hinter der Glocke und rechts von der Glocke sieht man zwei Ofenrohre. Sie kommen aus der Küche in den Radkastenanbauten Steuerbord. Auf unserer Schiffseite, Backbord, sind in diesen Anbauten die Toiletten. Die Ofenrohre sind extra hoch gezogen, über die Köpfe der Steuerleute. Die Steuerleute und Kapitäne waren die Herrscher über sechs oder gar über sieben Anhangkähne, manchmal insgesamt 1,5 km lang mit zusammen beispielsweise 6 000 Tonnen Ladung. Küchenqualm wollten diese Herren nicht um den Kopf haben.

Die Räume für die Mannschaft und für den Kapitän sind genau wie auch bei dem

. . .

. . . . ... mit Klick zu Text (4). (4) . . Dampfer „Mathias Stinnes 3“ alle unter Deck untergebracht. Vorne erkennt man einen hell getäfelten Niedergang nach unten. Mannschaften waren traditionell immer vorne untergebracht, der Kapitän wohnte hinten. Er hatte dort auch seine eigene Küche. Platz war genug auf den Raddampfern. Raddampfer mussten sehr lang und sehr breit gebaut werden, um bei kleinstem Tiefgang das schwere Gewicht der massiven Maschine und der Kessel zu tragen.

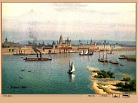

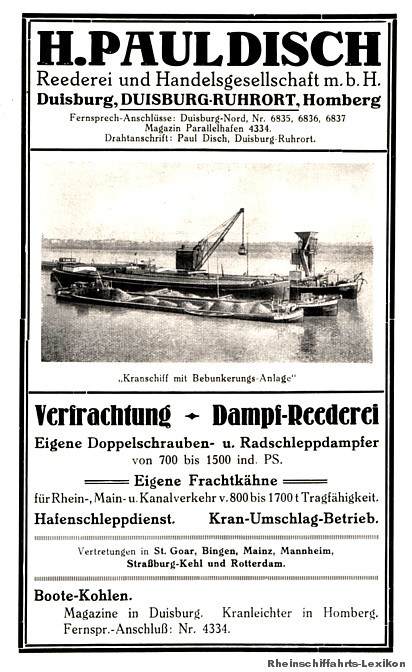

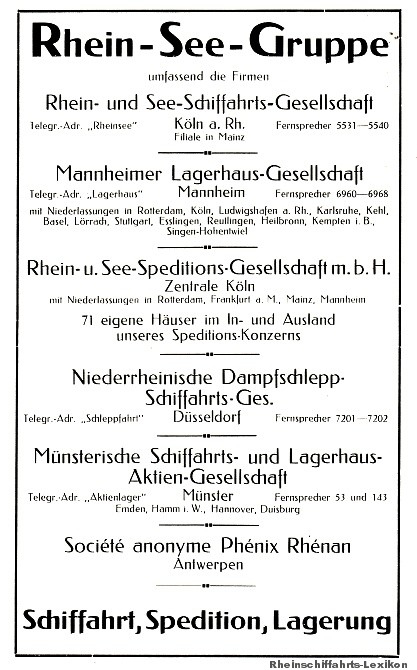

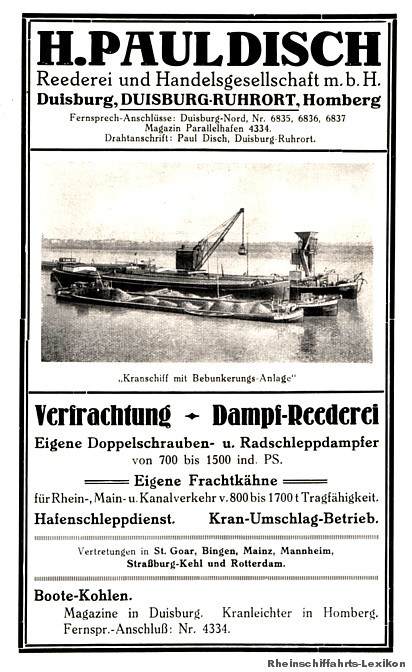

Die Anzeige nebenan ist von 1920.

Die Reederei H. Paul Disch hatte insgesamt acht Schlepper, alle mit dem Namen H. Paul Disch. Es waren vier Radschlepper und vier Schraubenschlepper.

"H. Paul Disch I" wurde 1888 bei Schichau in Stettin gebaut.

Abmessungen: 77m x 8,15m x 1,30m, Breite über die Radkästen 17,50m.

Maschine: 1.050 ipk

Erster Name:

"Waldemar III", der Dampfer wurde deshalb auch später immer „der alte Waldemar“

genannt.

Spätere Namen: erst mal natürlich

"H. Paul Disch I", dann unter holländischer Flagge

"Rijnzeevaart I" und schließlich wieder unter deutscher Flagge

"Raab Karcher XI". Das Schiff wurde im Krieg von der Besatzung oberhalb von Mainz zum Sinken gebracht. 1947 wurde es gehoben und in Rotterdam verschrottet.

(?)

Anfangs war die Reederei in Mainz ansässig

(ansehen), dann in Duisburg-Ruhrort. 1927 wurde die Reederei Disch dann von der Reederei Raab Karcher übernommen. Die Farben der Reederei sieht man hier

(ansehen).

Von den drei anderen Räderbooten der Reederei sind zwei nach dem ersten Weltkrieg als Reparationsgut nach Frankreich gegangen. Der dritte Raddampfer, der 1922 gebaute "H. Paul Disch VIII" ist zu "Raab Karcher 14" geworden. Das ist "Oscar Huber", der heute in Duisburg als einziger erhaltener Radschleppdampfer vom Rhein als Museumsschiff vor der Schifferbörse liegt.

(Bild ansehen)

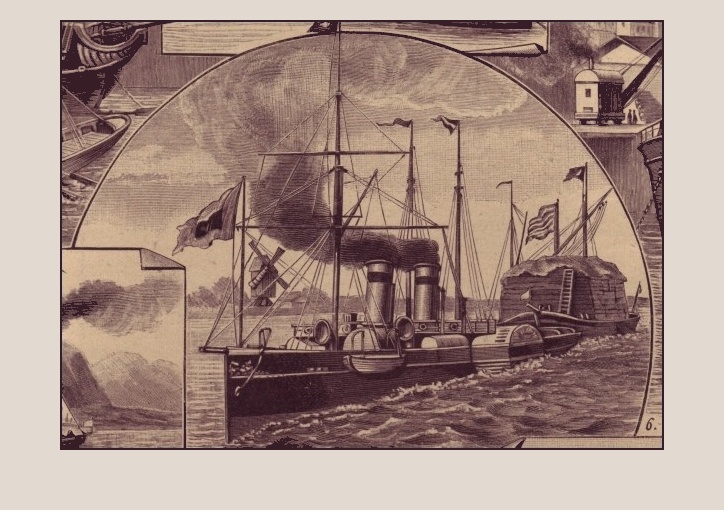

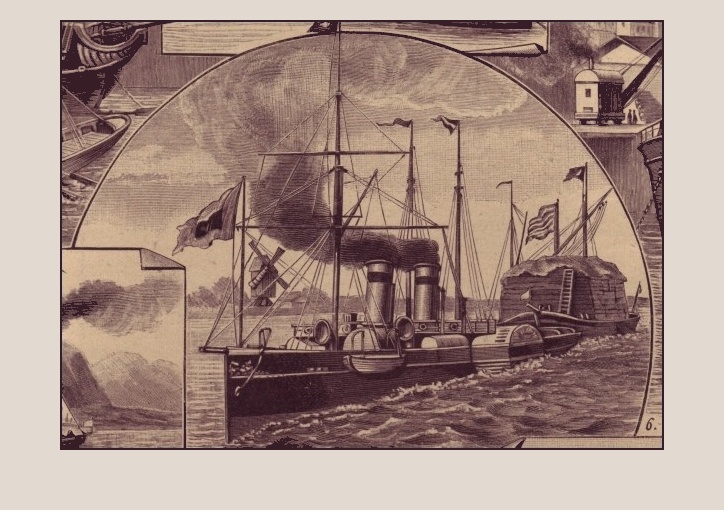

Das ist "der alte Waldemar" als er noch "Waldemar III" hieß.

Dieser ziemlich aus dem Gedächtnis entstandene Holzstich stammt aus der "Illustrirten Familienzeitung" von 1891. Diese Zeitung fand, der Dampfer macht "trotz seiner gewaltigen Größe einen durchaus eleganten Eindruck".

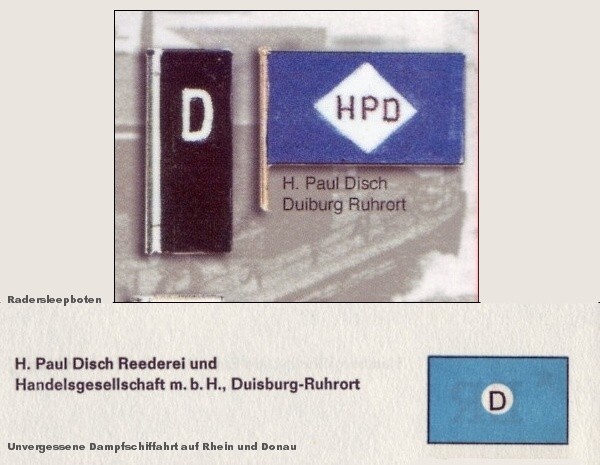

Die Farben der Reederei Disch, wie sie von zwei verschiedenen Quellen angegeben werden. Das Schornsteinband, das wir auf unser Postkarte sehen, entspricht eher der unteren Variante. Die Postkarte stammt von einem handkolorierten Foto, Farbaufnahmen kamen ja erst später.

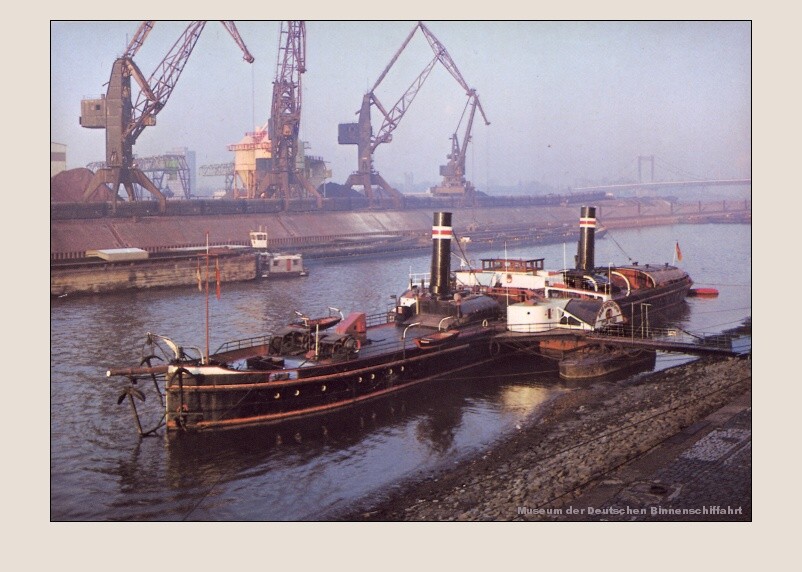

Auch das ist ein Schiff der ehemaligen Reederei Disch, nämlich "H. Paul Disch VIII". Inzwischen heißt es "Raab Karcher 14, Oscar Huber" und liegt in Duisburg beim Deutschen Binnenschifffahrtsmuseum als Museumsschiff. Die deutsche Nationalflagge wurde allerdings nicht, wie hier im Bild, am Heck gefahren, sondern direkt hinter dem Steuerstuhl

(ansehen). Den unruhigen Schleppsträngen hinten durfte nichts in den Weg kommen.

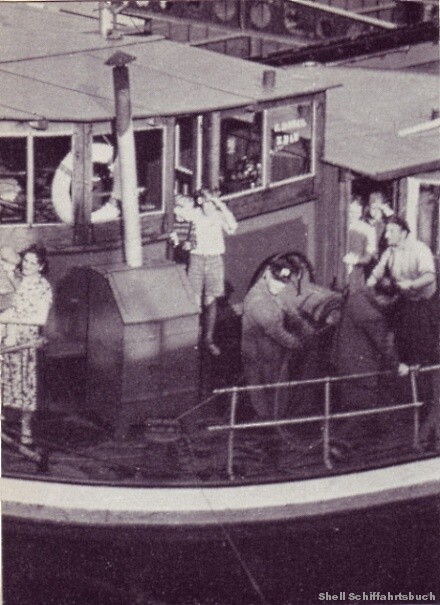

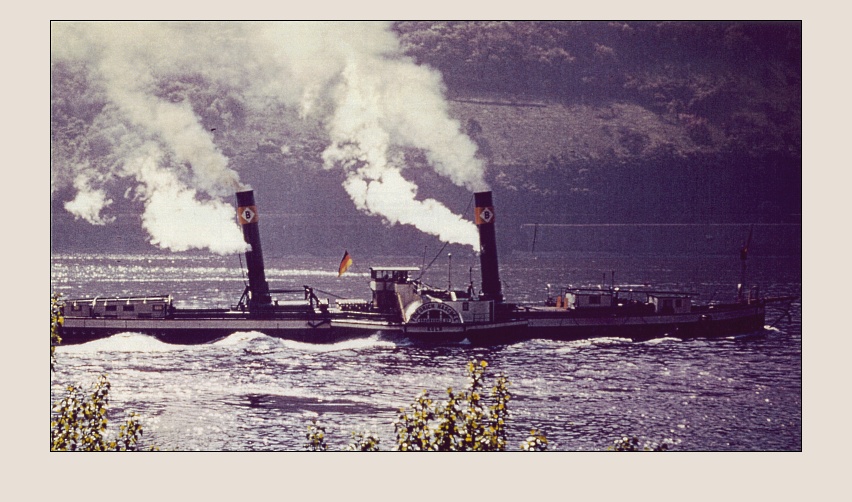

"Braunkohle XV - Friedrich Haschke" um 1950 unterhalb des Binger Lochs. Die Kessel haben beide Überdruck, ihre Sicherheitsventile lassen weisse Dampfwolken durch. Oben die grauen Wolken zeigen: trotzdem wird auf beiden Feuern noch weiter Kohle nachgelegt. Die Kessel haben dann am Binger Loch noch eine Dampfreserve.

So wie auf diesem Bild wird die Nationalflagge normalerweise gefahren: direkt hinter dem Steuerstuhl.

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

Details 4

Reederei und Schiff

Details dazu

Details weg

Da ist er wieder, "H Paul Disch I", jetzt an einem anderen Tag.

Es ist warm, das Sonnendach ist ausgerollt über dem Steuerstuhl. Von hier aus kann man sogar

schwach

zwischen den Schleppstrangbügeln über der Kapitänswohnung ein Sonnendach aufgezogen.

Mit dem hellen Schanzkleid ringsum, dem relativ hellen Rumpf, mit den weißen Aufbauten und schwarzen Schornsteinen muss "H Paul Disch I" wohl eine recht imposante Erscheinung gewesen sein. Wer da wohl an Bord war?

(ansehen).

Ein recht ähnliches Schiff wie "H Paul Disch I" gibt es hier

(ansehen).

1920 verkauft wurde und zum Schleppdampfer umgebaut wurde.

(?)

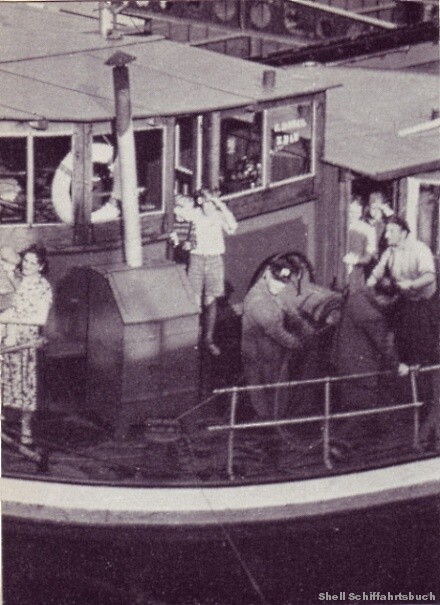

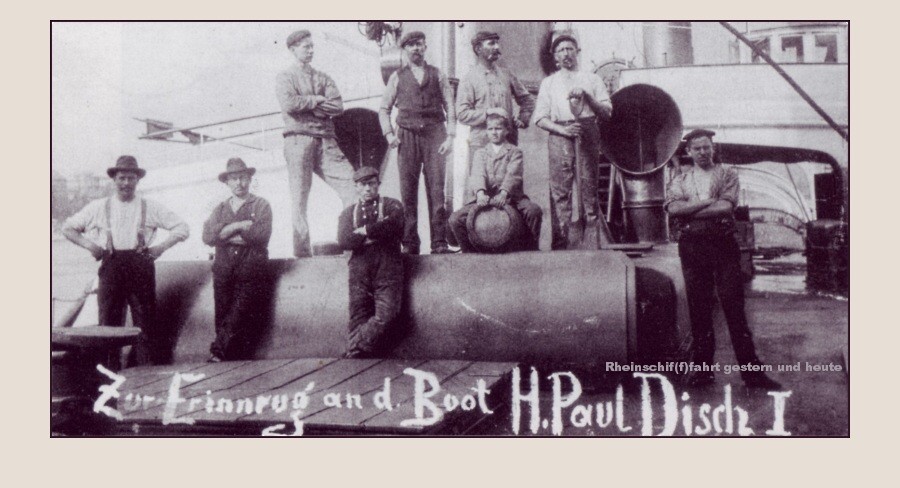

Das stehen sie, Heizer und Matrosen von H Paul Disch I. Für den Kapitän waren sie so etwas wie heute die Boxencrew für einen Formel 1 Piloten. Für den ganzen Schleppzug waren sie jedoch mehr als das. Wenn abends der Kapitän für den nächsten Tag Punkt sechs Uhr Dampf bestellt hatte, da war allen

Die großen runden Belüftungs-Hutzen hinten, das waren "

ihre" Hutzen. Gebläse gab es nicht, die Hutzen waren der Versuch, einen Hauch von Luft nach unten an den heissen Arbeitsplatz zu bringen.

Hinten auf der Brücke sieht man jetzt deutlich: H Paul Disch I hatte ein stehendes Haspel.

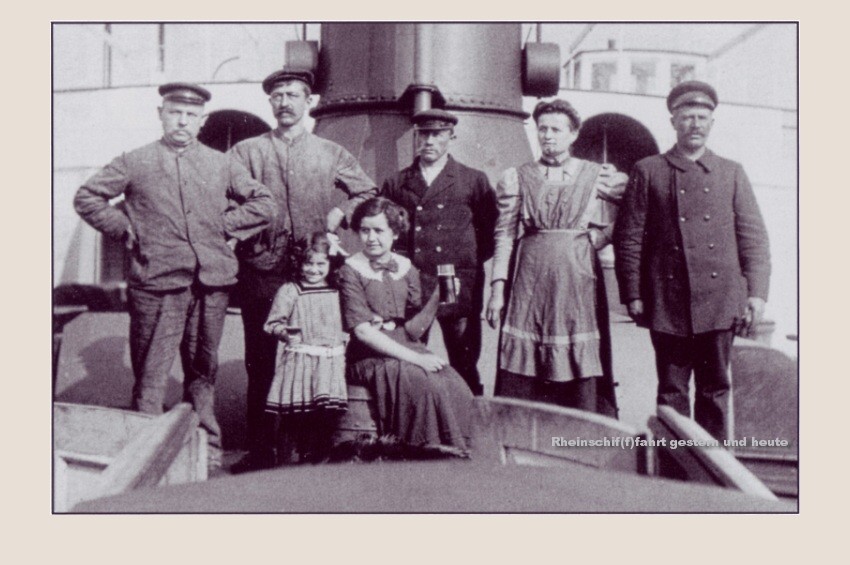

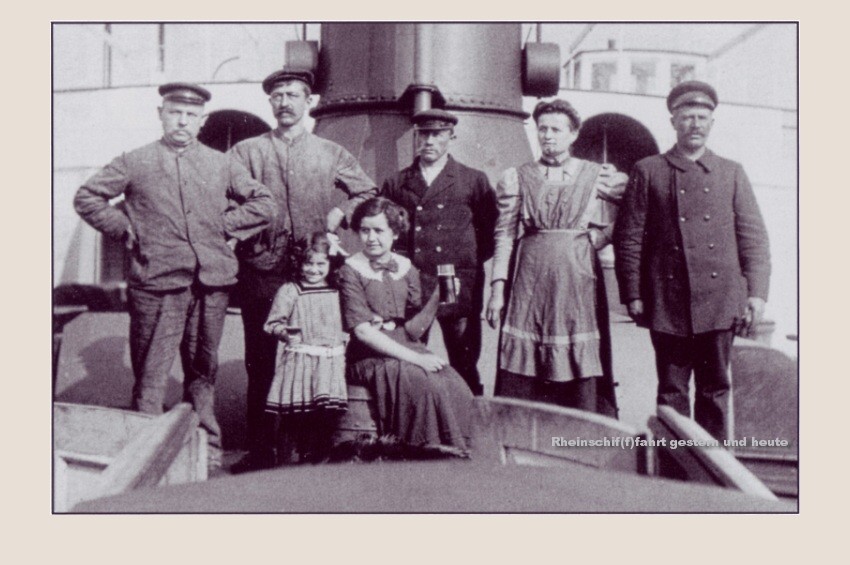

Hier unten an Deck hatten sich auch der Kapitän und seine Leute schon einmal aufgestellt:

(ansehen).

Links der Erste und der Zweite Maschinist, sie sind durch die Arbeit schon so stark aufeinander eingestellt, dass sich ihre Körpersprache schon angeglichen hat. (Das gibt es auch bei Matrosen!) In der Mitte der Kapitän. Oft war seine Frau als Köchin mit an Bord. In diesem Fall waren auch die Kinder dabei. Ganz rechts, das ist dann wohl der Erste Steuermann.

Eine Tabelle der Besatzung gibt es hier:

(ansehen).

Über der Mütze des Ersten Maschinisten erkennt man auf der Brücke gebogen das Sprachrohr zum Maschinenraum. Der Kapitän muß die Maschinenkommandos durch ein Sprachrohr nach unten in den fensterlosen Maschinenraum geben. Weil das ganze Schiff davon abhängt, müssen die Kommandos von unten durch Wiederholung immer quittiert werden. Das Steuern der Maschine durch Zuruf war in knappen Fahrsituationen sicher heikel. Hier kann man sich das anhören:

(anhören).

Die schweren Gewichte, die rechts und links am Schornstein angeordnet sind, dienen als Ausgleichsgewichte damit der Schornstein leicht umzulegen und wieder aufzustellen ist. Im Vordergrund steht die Tür offen nach unten zu den Mannschaftswohnungen.

Besatzung auf Radschleppdampfern

(?)

1 |

Kapitän |

Verantwortlich für alles, gab morgens das letzte und entscheidende Signal vor der Abfahrt. die |

1 |

Erster Steuermann

(Rudergänger) |

Stand außer während der Mahlzeiten den ganzen Tag am Haspel (Steuerrad) |

1 |

Zweiter Steuermann |

Verantwortlich für die Arbeit an Deck, musste dafür sorgen, dass alle Hilfsmaschinen und das gesamte Inventar in Ordnung war. Hat während der Mahlzeiten und auf der (etwas leichteren) Fahrt zwischen Ruhrort und Köln den Ersten Steuermann am Ruder abgelöst. |

3 |

Matrosen |

Erledigten alle anfallenden Decksarbeiten sowie den Wachdienst.

Wachdienst: Beginn 17.00 Uhr, auch wenn das Schiff dann noch fuhr.

Wachmann: Musste für die Laternen sorgen (Petroleum), musste die Schlaggert handhaben (Peilstange für die Wassertiefe), musste, wenn der Dampfer vor Anker lag, die Besatzung an Land rudern und von Land abholen.

Wenn der Kapitän um 6 Uhr früh Dampf bestellt hatte, musste der Wachmann um 4.30 den Zweiten oder den Dritten Maschinisten und dazu zwei Heizer wecken, damit die bis 6 Uhr den Druck in den Kesseln hochfahren konnten.

Er musste um 5.30 Kaffe kochen und den Anhangschiffen die beiden ersten Abfahrts-Signale

Nach dem dritten Abfahrts-Signal, gegeben vom Kapitän, s.o., konnte der Wachmann sich schlafen legen.

Auch der geweckte Maschinist und die Heizer wurden dann abgelöst und hatten zwei bis drei Stunden Ruhe, bis sie wieder arbeiten mussten. |

1 |

Koch

(Menagenmann) |

|

1 |

Erster Maschinist |

Verantwortlich für alles, was mit Kesseln, Maschine und Rädern zusammenhing. |

1 |

Zweiter Maschinist |

|

1 |

Dritter Maschinist |

|

4-5 |

Heizer |

|

14-15 |

Gesamt |

|

Auf dieser Vignette

hört man eine Tonaufnahme, die im Jahr 2000 auf einem der

Zürichsee-Dampfer gemacht wurde. Nochmal spielen:

Der Dampfer legt gerade vom Steg ab, daher hört man auf der Aufnahme als Erstes ein Dampfhorn. Als Nächstes klingelt laut der mechanische Maschinentelegraph. Der Maschinentelegraph zeigt an, welche Fahrstufe zur Zeit eingestellt ist. Im Moment hat er jedoch geklingelt. Das bedeutet Achtung! Die Brücke hat eine Bestellung! Die Maschinisten müssen jetzt am Hörrohr und am Fahrstand stehen. Dann hört man ein lautes unbeteiligtes Wort, darauf dann klar und deutlich der Erste Maschinist mit seiner Bestätigung "Vorwärts!". Das langsame Zischen ist jeweils ein Hub, eine halbe Umdrehung der Hauptmaschine. Die schnelleren regelmäßigen Klappergeräusche sind jeweils gestängegetriebene

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

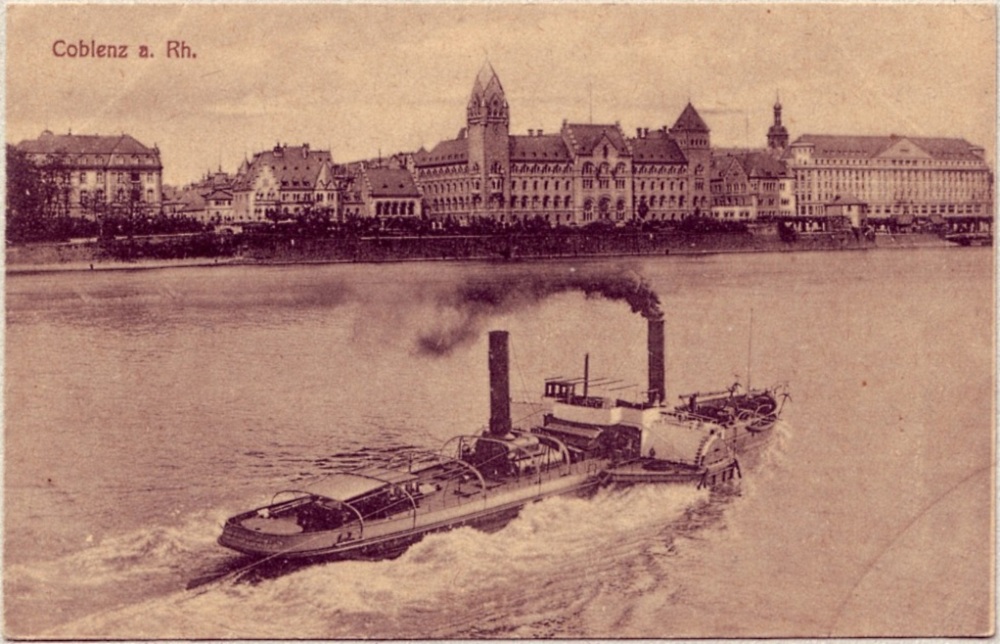

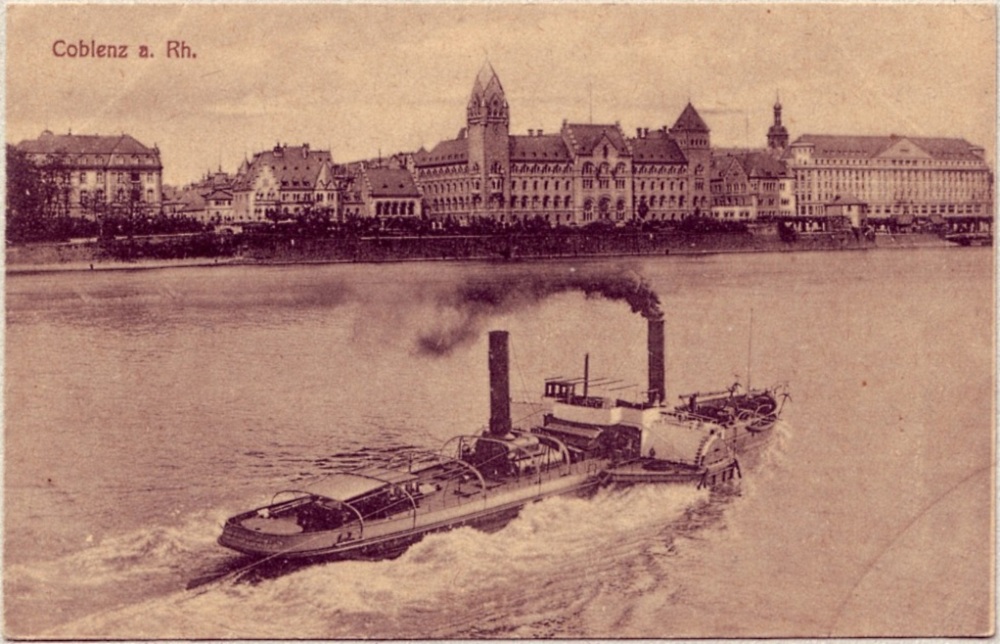

(1) Vor Koblenz fährt hier ein Dampfer zu Tal, der "H Paul Disch I" weitgehend entspricht.

Bei diesem Schiff brauchen die Kessel mehr Platz, anders als bei Disch ist hier ein Kesselhaus unter dem hinteren Schornstein angeordnet.

Sehr schön sieht man in diesem Fall eine über Deck angeordnete Kapitänskajüte, die mit drei Fenstern hinten unter den Strangbügeln steht. Vor ihr läuft an Deck die Kardanwelle zum Steuerstuhl, mit der das Ruder bedient wird. Zwischen Kesselhaus und Steuerstuhl liegt quer zum Schiff ein sehr breites Oberlicht über dem Maschinenraum. Beide Klappen dieses Oberlichts, die nach vorne und die nach hinten, sind hochgestellt, damit die Maschinisten gut Luft bekommen. Der Steuerstuhl hat nach hinten eine Ausbuchtung, der Platz, den das liegende Haspel braucht. Wie bei H Paul Disch I hat der Steuerstuhl an Backbord einen kleinen Windschutz. Die Anbauten für Küche mit dem hohen Ofenrohr und für Toiletten sind hier nicht hinter, sondern jeweils vor den Radkästen angeordnet.

. . . . ... mit Klick zu Text (2).

(2) Gegenüber in der Uferbefestigung sieht man ganz rechts den Ansatz der Koblenzer Schiffbrücke

(ansehen).

Gemessen daran, dass der Dampfer zu Tal fährt und den Strömungsdruck im Rücken hat und daran, dass er mindestens einen Anhang schleppt, mit dem er auch noch die Fahrwasserseite wechselt, und gemessen schließlich daran, dass die Öffnung der direkt vor ihm liegenden Schiffsbrücke doch ziemlich schmal ist, fährt er atemberaubend forsch mit seinen hohen Wellen hinter den Rädern.

Maximale Steuerkraft und die hier entscheidende zuverlässige Kursstabilität entwickeln sich allerdings erst bei hoher Fahrtgeschwindigkeit. Ein Schleppzug erfährt diesen Effekt besonders stark, auch Räderboote haben mit diesem Effekt besonders zu kämpfen, weil bei ihnen der Antriebsstrahl der Schaufelräder nicht auf die Ruderfläche trifft, sondern daran vorbei führt.

Lupe

(1) Ein Schleppkahn wird ganz nah an den vor Mainz liegenden Ankerliegern vorbei geschleppt. Der Raddampfer, hinter dem der Kahn hängt, ist gerade vorbei. Man sieht aber noch, wie die quer im Strom liegenden Wellen von seinen breiten Radschaufeln, am Kahn entlang laufen. Untereinander hatten die Kähne im Schleppzug z. B. 70 m Abstand, der Abstand zum Schlepper war größer.

(?)

Bei dem Schleppkahn im Bild handelt sich um ein ziemlich komfortables, großes Rhein-Schleppschiff. Diese Schiffe hatten z. B. Abmessungen von 80m Länge und 9,50m Breite und eine Tragfähigkeit von beispielsweise 1000t

(?). 1913 galten 1500t bis 1800t als wirtschaftlichste Kahngröße

(?). Sehr viele Schiffe aus dieser Zeit sind heute noch in Fahrt. Manche davon sind trotz der vielfältigen Umbauten immer noch gut als damalige Schleppschiffe erkennbar.

(2) Zwei Schiffleute erkennt man am Haspel, einer in heller Jacke steht rechts vor dem dunklen Wetterschutz. Den Wetterschutz konnte man je nach Windrichtung ringsum verschieben. Beim Haspeldrehen konnte man den Schutz sogar jeweils nachziehen. Fahrtwind ist dabei nicht das Problem. Während der Fahrt konnte man angeblich an Land das Gras wachsen sehen. Die Schleppzüge waren langsam unterwegs, zu Berg z. B. 5 km/h .

Einen vergleichbaren Kahn, mehr aus der Nähe gesehen, gibt es hier

(ansehen).

Der Schleppkahn hier im Bild hat zwei Masten für Ladegeschirr. Sie sind beide für die Durchfahrt unter den Brücken umgelegt. Masten und Ladegeschirr kann man im Bild "Am Kai" sehen, in dieser Galerie. Die wichtige Fahrflagge (s. "Richtung Mannheim " Detail (2)) ist an einem provisorischen Mast hochgezogen, er ist so dünn, dass man ihn auf dem Bild nur erahnen kann.

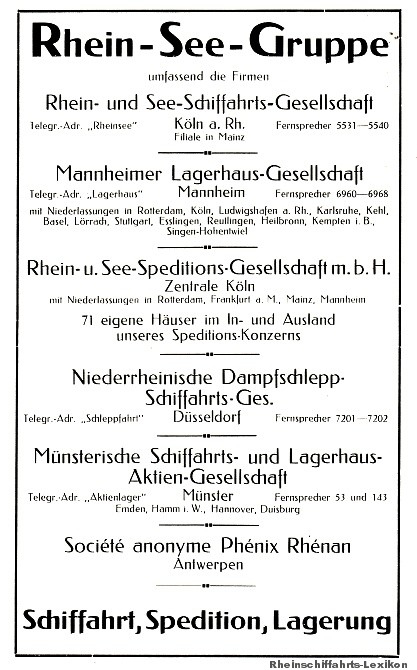

Das Schiff hat Braunkohlebriketts geladen.

Briketts zerfallen, wenn sie nass werden, daher die Plane über der Ladung.

. . . . ... mit Klick zu Text (3). (3) Briketts sind verhältnismäßig leicht, man kann davon mehr laden als der Raum fasst. Um die volle Ladefähigkeit des Schiffes auszunutzen und doch die Ladung trocken zu halten hat der Schiffer die Räume abwechselnd wenig beladen bis unter die schützenden Lukenbretter und den nächsten Laderaum dafür um so höher geschichtet. Anstatt Lukenbrettern benutzt er dort Abdeckplanen.

Die Braunkohle, die das Schiff in Form von Briketts geladen hat, ist ursprünglich ein schwarzes schmutziges Schüttgut, das in Haushaltsöfen durch den Rost fallen würde, das im Haushalt höchstens mit Schaufeln zu handhaben wäre und das auch umständlich zu lagern wäre. Verglichen mit Steinkohle hat Braunkohle auch weniger Heizkraft. Nur ein Gutes hat die Braunkohle: sie läßt sich im Tagebau gewinnen, sie ist dadurch deutlich billiger als Steinkohle.

Als es in den 90iger Jahren des 19. Jahrhunderts gelang, aus der formlosen Braunkohlenmasse etwas dauerhaft Festes zu formen, die Briketts, war das ein großer Ingenieurserfolg. Da mit der . . .

. . . . ... mit Klick zu Text (4).

(4) . . Pressung der Wassergehalt reduziert wird, erhöht sich damit sogar die Heizkraft der Braunkohle.

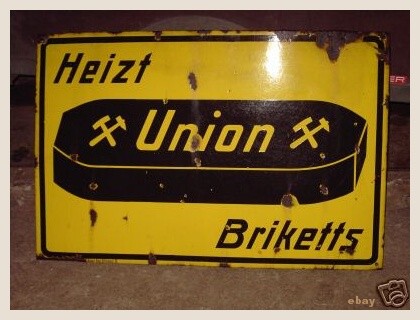

Die eigentliche Erfolgsgeschichte des Briketts begann aber 1899, als zur Vermarktung der neuen Erfindung eine Reederei gegründet wurde, die "Braunkohle". Der Plan bestand darin, den niedrigen Preis der Braunkohle nicht durch teure Bahntransporte wieder zu verspielen. Die Briketts sollten stattdessen auf dem Rhein transportiert werden. 1902 waren sämtliche Braunkohleförderbetriebe des Rheinlands in der Firma "Braunkohle" vereinigt. 1904 hat diese Reederei sogar eine Marke für ihre Briketts eingeführt: "Union". Das unscheinbare Schüttgut hatte jetzt eine Identität, wurde Markenprodukt

(?).

Braunkohlebriketts haben in der Folge die Steinkohle als Hausbrand praktisch vollständig verdrängt. Aus unattraktiven Braunkohlehalden ist durch die Pressung ein vergleichsweise sauberer, ein gleichmäßiger, ein zuverlässiger und, dank des Transports über Wasser, ein für Millionen von Haushalten und Kleingewerben bezahlbarer Hausbrand geworden. Wenn man sich die Winter-Angebote in den Baumärkten ansieht, ist das anscheinend sogar heute noch so.

Union-Werbung hier

(ansehen).Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

Details 4

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

(1) Ein Schleppkahn von ungefähr 1910 mit ca. 900t Tragfähigkeit.

Er ist hier nur halb geladen.

Die Wohnung, sie wird Ruf genannt, aus dem holländischen roef, ist hier etwas kleiner als auf dem komfortableren Schleppschiff vor Mainz, sonst sind beide Schiffe aber praktisch gleich.

Das Sonnendach über dem Steuerstuhl muss leicht abnehmbar sein. Das leere, hoch aufschwimmende Schiff soll auch noch unter den niedrigen Brücken in den Häfen durchkommen. Die feste Höhe eines Schiffes nennt man im holländischen deshalb bildhaft die "Kriechhöhe" eines Schiffes.

. . . . ... mit Klick zu Text (2).

(2) Rechts hinter dem Ellenbogen des Steuermanns sieht man ein zweites Ofenrohr. Oft war an Deck an dieser Stelle zwischen Ruf und Steuerstuhl eine "Sommerküche"

(ansehen).

Deutlich wird das charakteristische Schleppschiffheck mit fließenden Rumpflinien. Das Schiff soll möglichst wenig Fahrtwiderstand haben. Schleppschiffruder müssen so groß sein, weil hier ein lenkender Antriebsstrahl wie bei den späteren Motorschiffen fehlt. Die Schleppschiffruder hatten außerdem noch einen Schieber. Die rechteckige Öffnung hinten im Ruder kann damit geschlossen werden. Die dadurch vergrößerte Ruderfläche brauchte man nur bei sehr langsamer Fahrt

durchs

Das ist zwar Jahrzehnte später, vielleicht in den Fünfziger Jahren, aber mitten im Bild, der Schrank mit Ofenrohrkamin, das ist eine Sommerküche auf einem Schleppschiff. Unter der Klappe ist ein kleiner Kohleherd. In diesem Fall wurde er anscheinend oft mit Holz beheizt. Im Rauch ist dann manchmal soviel Teer, dass er außen am Ofenrohr herunterläuft.

Der Steuerstuhl ist inzwischen komfortabel mit abnehmbaren Glasfenstern verkleidet. Hinter dem Rettungsring ist immer noch das liegende Haspel.

Das Schiff ist an der Werft. Zwei Männer in Schutzkleidung arbeiten an der Heckankerwinde. Der Spillkopf der Winde wird zum Verholen des Schiffes eingesetzt. Ein Draht läuft von der Winde über den Poller an der Reling und dann zum Land. Der Schiffer selbst dreht an der Kurbel.

Der Rest der Familie erwartet anscheinend Besuch.

Ein Nachkriegs-Pferdefuhrwerk am Niederrhein und unten eines in Mosbach im Odenwald.

In Mosbach steht nebendran auch schon die Konkurrenz, ein Lastkraftwagen.

Die Fuhrwerkbauer haben sich rücksichtslos bei der Konkurrenz bedient: Ohne alte Autoräder und Lastwagenachsen rollt nichts mehr. Am Niederrhein liegt auf dem Dach auch das Reserverad.

Schweizerische Reederei AG Basel

Neptun

Transport- und Schiffahrts AG Basel

(1) Von den Schleppschiffen die 1910 hier lagen, ist 1960 natürlich kein einziges mehr da. Jetzt liegen hier nur noch Motorschiffe. Die nannte man 1960 auch "Selbstfahrer".

Der Schuppen auf dem Kai ist zum Verwechseln ähnlich dem Schuppen von 1910 an dieser Stelle, er steht aber aber einige Meter weiter stromab.

Vor dem Schuppen liegt am Steiger ein Motorschiff der "roten Schweiz", erkennbar an dem roten Band mit weissem Kreuz am Bug. Es ist ein Schiff der 1919 gegründeten Schweizerischen Reederei AG in Basel, heute Rhenus Alpina AG. Ausser der roten Schweiz gibt es auch eine "gelbe Schweiz", die Neptun Reederei, damals bei Rhenania Mannheim.

. . . . ... mit Klick zu Text (2)

B. Dettmer & Co, Reederei Bremen

(2) Das Schiff unten ist ein Schiff der B. Dettmer & Co Reederei Bremen, erkennbar an dem D auf dem Schornstein.

Wie als Überbleibsel aus der Schleppschiffzeit hat dieses Frachtschiff einen einfachen Schleppbügel (dunkelrot gestrichen) an seinem Aufbau hinten, an der Roef (=gesprochen: Ruf). Dieses Frachtschiff ist also zum Schleppen eingerichtet. Beim Schleppen liegt auf diesem Schleppbügel der Schleppstrang auf, wobei der Strang entsprechend der Zugrichtung ständig nach rechts oder links wandert. Zwischen Schornstein und Schleppbügel erkennt man auch schwarz den Schlepphaken.

. . . . ... mit Klick zu Text (3)

(3) Am Ende der Schleppschiffzeit war es eine zeitlang üblich, auch Frachtschiffe zum Schleppen bzw. zur Schlepphilfe einzurichten.

Dazu wuren sogar spezielle Schiffe gebaut, sog. Sattelschlepper

(?). Sie hatten meistens einen flachgehendem Doppelschraubenantrieb und stärkere Maschinen. Der Schlepphaken, und mit ihm auch das Steuerhaus, lag bei diesen Schiffen deutlich weiter vorne als auf dem Dettmer - Schiff im Bild unten. Der weiter vorne liegende Schlepphaken gibt den Schiffen beim Schleppen eine bessere Manövrierfähigkeit.

Die Schiffe hier haben alle noch kein Radar. Man sieht auch kein Auto auf einem Schiff stehen wie heute, keine Scheinwerfer, keine Antenne für den Schiffsfunk. Die Luken sind noch nicht mit großen Schiebelukendeckeln abgedeckt, sondern mit einzelnen Planken, die zum Abdecken mit zwei Mann aufgenommen werden müssen und umgelegt werden müssen.

Auch 1960 liegt hier immer noch ein Bunkerschiff für Kohle. Es liegt etwas weiter hinten, im Abstand zum Kai und mit dem Kran - Ausleger zu uns gedreht.

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

Details 4

(1) Hier sehen wir sogar gleich zwei Hafenboote bei ihrer Arbeit. Eines dampft auf dem Weg zu seinem nächsten Auftrag gerade unter der Brücke durch, auf der wir stehen. Es muss dort wohl viel zu tun geben

(ansehen).

Das durchfahrende Boot kann ein Behördenfahrzeug sein oder ein Dienstfahrzeug mit luxuriöser Kabine vorne. Mit der Reling hinten, wo sonst der Schleppstrang sich bewegt und mit dem nur schwer zugänglichen Vordeck ist es jedenfalls nicht zum Schleppen zu benutzen.

Das andere Hafenboot ist ein echter Hafenschlepper, er legt gerade ein kleineres Schleppschiff an den Kai.

. . . . ... mit Klick zu Text (2). (2) Beide Hafenboote benutzen Sonnensegel. Grund dafür ist nicht nur die Hitze, die von den aufgeheizten Decks abgestrahlt wird. Es geht vor allem um die Räume, die ohne Isolierung unter den heissen Decks liegen. Gepresste Korkplatten als Isolierung wurden erst zwischen den Weltkriegen entwickelt, Styropor und Glaswolle kamen sogar

erst in der Nachkriegszeit. Vorher hatte man innen nur eine dünne Holzverschalung ohne Füllung in den Zwischenräumen.

An dem Schleppkahn fällt auf, dass die gelb gestrichene Wohnung nicht wie üblich im Heckbereich, sondern weiter vorne angeordnet ist, im Mittschiffsbereich. Der Steuerstuhl liegt trotzdem ganz hinten. Er ist, wie auch später noch lange üblich, vollkommen frei und ungeschützt. Einen Windschutz gibt es noch nicht mal bis in Relinghöhe.

. . . . ... mit Klick zu Text (3).

(3) Die Anordnung der Wohnung mehr zur Schiffmitte hin schafft mehr Raum in der Wohnung. Auf den

wertvollen Laderaum und sie unterteilt die Laderäume in zwei auseinanderliegende Abschnitte.

Es könnte ein holländisches Schiff sein. Durch die anderen geographischen Verhältnisse und die andere Geschichte gibt es dort traditionell mehr Schiffer, die auf ihrem eigenen Schiff fahren. Wohnkomfort kann dann einen anderen Stellenwert entfalten als bei großen Firmen, die ihre Schiffe mit sogenannten "Setzschiffern" besetzen.

. . . . ... mit Klick zu Text (4). (4) Für das letzte Stück seiner Arbeit, kurz vor dem Kai hat der Schlepper das kleine Schleppschiff "auf Seite" genommen. Die Schleppeinheit ist dadurch weniger wendig als wenn der Schlepper vorne zieht. Der Schlepper kann aber den Schlepp jetzt anhalten, er kann ihn abstoppen am Kai.

Am Schornstein des Schleppers sieht man eine kleine weisse Wolke, er hat mit der Dampfpfeife gerade einen Ton abgegeben. Ein Zeichen für den Schiffer auf dem Schleppschiff oder auch für den durchfahrenden Kollegen.

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

Details 4

Details 5

(1) Ungefähr dieses Bild muß auch das Hafenboot vor sich gehabt haben, als es aus der anderen Ansicht kommend, hier unter der Brücke heraus kam.

Ein Personendampfer der Kölner Gesellschaft (siehe

Mainz 1900

... dort auf Text (5)) legt gerade an, ein anderer, ein Dampfer der Düsseldorfer Gesellschaft, hat gerade abgelegt. Es ist ein Feiertag, der ablegende Dampfer hat sich mit großen Flaggen geschmückt. Auch am ersten Anlegesteg hängen große Flaggen ohne Wind am Mast.

. . . . ... mit Klick zu Text (2).

(2) Der beflaggte abfahrende Dampfer ist die Drachenfels, eines der vier Doppeldeckschiffe, die die Düsseldorfer Gesellschaft damals hatte. Die Doppeldeckschiffe hatten zwar ein zweites Deck, ein Oberdeck, trotzdem waren sie aber weitgehend ungeschützt. Nicht nur das Oberdeck, auch das Hauptdeck war nach allen Seiten offen.

Der ankommende Dampfer gehört zur Klasse der Schnellschiffe, von denen die Kölner Gesellschaft damals drei hatte. Es ist die Barbarossa mit nur einem Schornstein, die anderen Kölner Schnellschiffe hatten jeweils zwei Schornsteine

(?).

. . . . ... mit Klick zu Text (3).(3) Jetzt sieht man auch mal die schöne, von beiden Gesellschaften erbaute Wartehalle etwas besser aus der Nähe.

Der zu der Köln-Düsselorfer Wartehalle gehörige Anlegesteg hat einen zweiten oberen Zugang zu den Schiffen. Er führt direkt nach oben in die erste Klasse. So bleiben die Fahrgäste nach Klassen getrennt.

Gleich hinter den beiden Anlegesteigern liegen zwei Schwimmbäder im Rhein. Links die flachen Schuppen umgeben in einem Karee die im Wasser liegenden Schwimmbecken. Die höheren Dächer beherbergen die Umkleideräume und die Bewirtschaftungen (s. a.

Mainz 1880

... dort Text (6).)

. . . . ... mit Klick zu Text (4)

(4) Noch weiter stromauf hinter den Schwimmbädern sieht man einen Teil der Reede von Mainz. Ungefähr dort ist am gegenüberliegenden Ufer die Mainmündung. Auf dieser Reede werden also vor allem diejenigen Schleppschiffe aus dem Schleppzug abgeworfen, die für den Main bestimmt sind.

Wie ein Hütehund bei seiner Herde liegt dort ein Radschleppdampfer und feiert Sonntagsruhe.

Ganz im Hintergrund die Mainzer Eisenbahnbrücke, sie erreicht oberhalb der Mainmündung das andere Ufer (s.

Mainz 1880

... dort Text (1) ).

. . . . ... mit Klick zu Text (5)

(5) Sehenswert ist auf jeden Fall unten am Bildrand das Mainzer Waschschiff. Die Mainzer Haushalte konnten hier im fliessenden Rheinwasser Wäsche waschen.

Zur Zeit ist es menschenleer auf dem Waschschiff. An einem Tag mit soviel Flaggenschmuck wie auf dieser Ansicht wäre öffentliches Wäsche Waschen sicher ein Verstoß gegen die Ordnung .

Details dazu

Details weg

Details 1

Details 2

Details 3

(1) Das ist von der derselben Brücke, aber in die andere Richtung gesehen, nach Norden. Die Brücke hinten ist die Mainzer Kaiserbrücke, eine Eisenbahnbrücke die von Mainz über die Petersaue nach Wiesbaden geht. Sie wurde 1905 fertig.

(?)

Wenn die Schleppkähne hier im Schleppzug ankommen, werden sie von ihrem Raddampfer, ihrem "Streckenboot", erst mal hier auf der Reede abgelegt oder abgeworfen. So ein abgelegter, ankernder Kahn liegt z.B. ganz hinten, ganz rechts als breiter dunkler Punkt. Ein "Hafenboot", meistens ein kleiner Schraubenschlepper, holt die Kähne dann von dort ab und legt sie z. B. hier an den Rheinkai. Arbeit der Hafenboote

(ansehen)

. . . . ... mit Klick zu Text (2). (2) Die beiden Schiffe unten haben nach der Fahrt ihre Masten wieder aufgestellt, teilweise sind die Ladebäume in Betrieb.

Am ganzen Kai ist kein einziger Kran zu sehen. Bei Ladung, die nicht auf der Schulter entladen werden kann, helfen nur Masten und eigenes Ladegeschirr.

Hinten auf den Schiffen im Dreierpack sieht man die graue Rückwand und den schrägen Ausleger eines Krans von einem Kranschiff. Zur Zeit der Dampfschifffahrt sind solche Kranschiffe häufig Bunkerschiffe. Sie sind dann dazu da, den Dampfern ihre Kohlebunker wieder zu füllen. Die Schleppdampfer haben dazu normalerweise kein eigenes Ladegeschirr.

. . . . ... mit Klick zu Text (3).

(3) Die Kähne hier haben vor allem Fässer geladen. Tankschiffe und feste Lagertanks an Land wurden nach 1900 erst langsam ausprobiert. Die Autos fuhren zum Tanken zur Drogerie und wurden dort aus losen Fässern betankt.

Der Schuppen auf dem Kai gehört der Rhein- und See-Schiffahrts-Gesellschaft

(ansehen). Auch 1960 steht dort ein Schuppen

(ansehen).

Im Schatten am Schuppen wartet einsam ein Pferd, Lastkraftwagen sind noch die große Ausnahme. Pferdefuhrwerke aus späteren Jahren gibt es hier

(ansehen).

Bildwechsel mit der Maus

Reklamemarken

Bildwechsel mit der Maus

Topflappen

Bildwechsel mit der Maus

Bastelbogen

Bildwechsel mit der Maus

Bildwechsel mit der Maus

(1)

Ansicht von Mainz 1900

(A 14) Ansichtskarte Mainz a. Rhein 1900 Ludwig Feist, Mainz 2025 gesch. Postkarte Weltpostverein Gelaufen am 10.1.05.

"H. Paul Disch I" in der Bergfahrt

(A 100) Ansichtskarte Mainz. Stromansicht Mayence. Partie de la riviere River party No. 13. Photochrom C. S. M. 1920. Ges. gesch. Nicht gelaufen.

Anzeige H. Paul Disch Reederei und Handelsgesellschaft m.b.H.

(B 112, XIb) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen).

Holzstich "der alte Waldemar"

(F 5) Der Rhein als Verkehrsstraße sonst und jetzt. Nach Originalskizzen von F.J. Weber S. 464 aus „Das Buch für Alle“ Illustrirte Familienzeitung. Chronik der Gegenwart Heft 19. o.J. nach Antiquariatsangabe 1891

Reedereifarben der Reederei H. Paul Disch

(B 55, Rückseite) Radersleepboten De Krachtpatsers van de Rijn, Geschiedenis van de Rijnsleepvaart – Deel 1 Arie Lentjes, Teun de Wit

Selbstverlag: Lentjes & De Wit Maritieme Producties 2002 188 S mit zahlr sw Abb., 1 Schnitt, 4 Bauzeichn. A4, geb.

(B 98, 67) Unvergessene Dampfschiffahrt auf Rhein und Donau Histor. Dokumentation in Wort u. Bild, mit Einzelaufstellung d. gesamten dampfbetriebenen Rheinflotte im Jahre 1935, Situationsskizzen, histor. Reedereiflaggen u. Abb. aller Dampfschifftypen von Rhein, Bodensee u. Donau. Walter Michels Hestra-Verl. in Kommission, Darmstadt 1967. - Olwd. m. OU., Fol., VIII, 2 Bl., 160 S. : mit Ktn. ; 4

Museumsschifff "Oscar Huber"

(A 103) Ansichtskarte Radschleppdampfer „Oscar Huber“ Baujahr 1922 Foto: Bernhard Kirtz Duisburg Museum der Deutschen Binnenschiffahrt Duisburg-Ruhrort, Dammstr. 11

Boot "Braunkohle XV - Friedrich Haschke"

Braunkohle XV - Friedrich Haschke Originalfoto um 1950, Fotograf nicht bekannt.

(2)

"H. Paul Disch I" in der Bergfahrt an einem anderen Tag

(B 59, 154) Old-Timer der Rheinschiffahrt 150 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Rhein Kurt Hill Hrsg. I.Teil Dr. Heinz Weber, II. Teil August Linder Binnenschiffahrts-Verlag GMBH, Duisburg-Ruhrort o. Jahr kart.

Besatzungsbilder "H. Paul Disch I"

(B 222, 50) Rheinschif(f)fahrt gestern und heute Bilder aus 100 Jahren Schifffahrt auf dem Rhein. Karl-Heinz Lautensack. Verlag Lautensack, Weiler bei Bingen 2004 - 3. Aufl. 2009. 114 S. : zahlr. Ill. ; 29 cm ISBN 3-938184-01-1 kart.

Tonaufnahme Zürichseedampfer

Selbst, ca 2000.

Raddampfer vor Koblenz

(A 114) Ansichtskarte Coblenz a.Rh. Nr. 46 V.U.C.

Koblenz mit Schiffbrücke

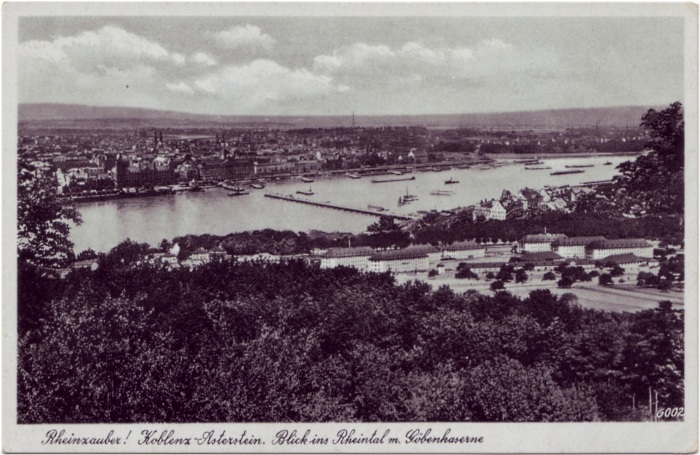

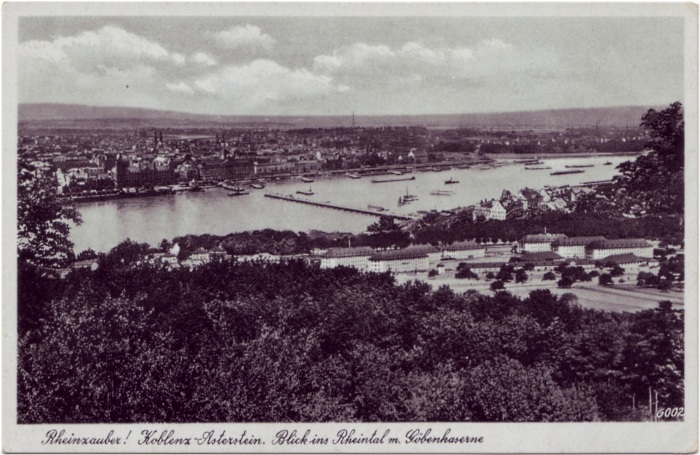

(A 121) Ansichtskarte Rheinzauber! Koblenz Asterstein. Blick ins Rheintal m. Göbenkaserne Kantine Omansick – I.R.80 Göbenkaserne Koblenz – Asterstein Fritz Wagner, Kunstverlag, Heimbach-Weis Rh. 637016

Schleppschiff vor Mainz

(A 102) Ansichtskarte Mainz a. Rhein Totalansicht Cramers Kunstanstalt (mit Logo) Dortmund 195 86 „Photogravure Kupferdruck - Postkarte“

Schleppkahn (Heck) von 1910

(B 112, 131) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen).

Sommerküche

(B 142 20) Shell Schiffahrtsbuch für Binnenschiffahrt, Küstenschiffahrt und Seefischerei Krahé, Alfred Deutsche Shell Aktiengesellschaft. – Hamburg Ausgabe 1964 Teil 5 238 S. : mit Abb. u. Ktn

(3)

Rheinufer mit Schloss

(A 113) Ansichtskarte Mainz Rheinufer mit Schloss K. Steiniger Bahnhofsbuchhandlung , Mainz 5234 Chrom Iris Louis Glaser, Leipzig

Mainz Abfahrt der Rheindampfer

(A 125) Ansichtskarte Gruss aus Mainz Abfahrt der Rheindampfer 408 Postkarte, - Weltpostverein Post Card, - Carte postale, Union postale universelle

Anzeige Rhein-See-Gruppe

(B 112, XXXIII) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen).

Mainzer Kai 1960

(A 112) Ansichtskarte Mainz Rheinufer mit Kurfürstlichem Schloss Printed in Germany / Importe d‘ Allemagne Krüger 973/3

Reedereiflaggen

(B 203) Flaggen der Binnenschiffahrt Verzeichnis der Hoheits- und Signalflaggen, Reederei und Hausflaggen der Binnenschiffahrt. Binnenschiffahrts-Verlag GMBH, Duisburg-Ruhrort 6. Auflage Stand 1973

Pferdefuhrwerk Niederrhein

(B 198, 128) Der Rhein Ein Bildbuch mit 144 photographischen Aufnahmen. Henriette Guex-Rolle ; André Guex-Rolle. Übers. von Andrée Thil u. N. O. Scarpi Fretz & Wasmuth Zürich ; Stuttgart 1959 1965 39 S., 144 S. Abb. : Mit 144 photograph. Aufn. ; 4 Originaltitel: Rhin <dt.> Lw.

(4)

Pferdefuhrwerk Mosbach

(B 200, 46) Das Neckartal Von Heidelberg bis Wimpfen Bildnis einer vielgeliebten Landschaft Hrsg.: Rudolf Schuler. Brausdruck Heidelberg : [1953] Dritte verbesserte Auflage 64 Bildseiten von Rudolf Schuler. Einleitende Worte von Max Perkow. Mit Zeichn. von Horst Lemke 8 Bl. : Text, 64 Bl. Abb. ; 4 Lw.

Union Werbung

Bastelbogen und Emailschild beide aus Ebay-Anzeigen, Rest: eigene Fotos.

Rheinkai in Mainz

(A 68) Ansichtskarte Mainz Blick von der Straßenbrücke Mayence

Vue du Pont de la Rue – View from the Street Bridge 1 93758

Hinweis

Diese Seite ist mit ihren Bildern und ihren Steuerelementen auf den vollen seinerzeit üblichen Bildschirm abgestimmt, man sieht und bedient die Seite daher am Besten im

Vollbild-Modus.

Den Vollbild-Modus erreicht man über F 11.

Im Internet Explorer erreicht man ihn auch über "Extras" > Vollbild, im FireFox geht es über "Ansicht", im Google Chrome über "anpassen" (Schraubenschlüssel) > Zoomen, Symbol ganz rechts.

(1)

Informationen zu "H. Paul Disch I" aus

( B 55, 103) Radersleepboten De Krachtpatsers van de Rijn,

Geschiedenis van de Rijnsleepvaart – Deel 1

Arie Lentjes, Teun de Wit

Selbstverlag: Lentjes & De Wit Maritieme Producties 2002 188 S mit zahlr sw Abb., 1 Schnitt, 4 Bauzeichn. A4, geb.

(3)

Verwendung der Glocke aus:

(B 112, 88) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen).

(Bi 03/7 10) Binnenvaart 2003/7, November 2003 S.10. Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

(Bi 06/4 48) Binnenvaart 2006/4, April 2006 S.48. Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

(Bi 06/5 37) Binnenvaart 2006/5, Mei 2006 S.37. Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

(B 176, 8) Beiträge zur Rheinkunde Mitteilungen des Vereins Rhein-Museum e.V., Koblenz Heft 45/1993 Seite 8. ISSN: 0408-8611 Serie des Rhein-Museum e.V. Koblenz

(R)

Informationen über "H. Paul Disch I" und die Reederei H.Paul Disch aus:

(B 55, 103) Radersleepboten De Krachtpatsers van de Rijn, Geschiedenis van de Rijnsleepvaart – Deel 1 Arie Lentjes, Teun de Wit

Selbstverlag: Lentjes & De Wit Maritieme Producties 2002 188 S mit zahlr sw Abb., 1 Schnitt, 4 Bauzeichn. A4, geb.

(B 135, ) Rijnsleepvaart van Basel naar Rotterdam toen en nu Martin van de Geer; W.A.A. Suykerbuyk De Alk Alkmaar cop. 1986 Met lit. opg. en reg176 p. : ill. ; 31 cm ISBN: 90-6013-952-6 geb.

(B 59, 154) Old-Timer der Rheinschiffahrt 150 Jahre Dampfschiffahrt auf dem Rhein Kurt Hill Hrsg. I.Teil Dr. Heinz Weber, II. Teil August Linder Binnenschiffahrts-Verlag GMBH, Duisburg-Ruhrort o. Jahr kart.

(B 137, 99) Nederlandse Raderboten 1823-1955 Jan W. Lodder De Alk Alkmaar [1974] Grote alken ; 651 112 p. : foto's, ill. ; 18 cm ISBN: 90-6013-651-9

(Db)

(B 32, S. 384) Die Schiffe der Köln Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt 1826-2004 Technische Daten, Lebenläufe und Fotos, Fischbach, Georg Eigenverlag: Georg Fischbach, Mittelstr. 3 D 56269 Marienhausen 2004, A4, 1056 Seiten. ISBN 3-00-016046-9

(DbBes)

Angaben zur Besatzungsstärke aus:

(B 176, 7 und 8) Beiträge zur RheinkundeMitteilungen des Vereins Rhein-Museum e.V., Koblenz

Heft 45/1993 ISSN: 0408-8611 Serie des Rhein-Museum e.V. Koblenz

(R1)

Abstände der Anhänge im Schleppzug

(B 153, 28, §52) Schiffahrtpolizeiverordnung für das deutsche Rheinstromgebiet vom 18. Jan. 1939 Durchgesehen von der Wasserstrassendirektion in Diusburg-Ruhrort "Rhein" Verlagsgesellschaft m.b.H Duisburg 1948 8°. 152, 18 S. Oktn

Schiffsgrößen

(B 139, 12) ABC der Binnenschiffahrt Fachausdrücke der Binnenschifffahrt, deren Gesetze, Verordnungen und Transportbestimmungen in fachlicher Erläuterung Ein Nachschlagewerk für Verlader, Befrachter, Spediteure und alle am europäischen Binnenschiffahrtsgeschäft Beteiligten Herrlau, Harry H. unter Hinzuziehung von Experten d. Binnenschiffahrt Deutscher Verkehrs Verlag GmbH , Hamburg1956. 202 S. ; 8 Verkehrswirtschaftliche Schriftenreihe der DVZ - Deutsche Verkehrs-Zeitung ; Heft 10 kart.

Wirtschaftliche Kahngröße

(B 71, 25) Die Rheinschiffahrt nach Basel Kurzgefasste Geschichte der Bestrebungen zum Anschluss der Schweiz an das internationale Wasserstrassennetz und zur Schaffung eines Wasserweges von der Schweiz zum Meere ; Im Auftrag des "Vereins für die Schiffahrt auf dem Oberrhein" in Basel Jean Richard Frey Art Institut Orell Füssli Zürich 1926 64 S. : mit [eingedr.] Kt. u. Fig., 44 S. mit Abb. ; gr. 8 Auf dem Umschlagblatt handschriftlich: „Vom Verfasser überreicht Signatur“ Stempel: „Verein für die Schiffahrt auf dem Oberrhein Basel Blumenrain 32“

(Schl2)

Informationen zum Schieber im Ruder

(B 112, 99) Rheinschiffahrts-Lexikon Erkl. d. Fachausdrücke f. d. Geschäfts- u. Gerichtsgebrauch Karl Dunkelberg. "Rhein" Verlagsges Duisburg 1921- 2. umgearb. u. verm. Aufl. 136 S. ; gr. 8 Mit Schiffspl. Beschreibungen [auf 5 Taf.] u. vielen Abb. [im Text u. auf 1 Taf.] (Schriften des Vereins zur Wahrung der Rheinschiffahrtsinteressen).

(R4)

Info zur Reederei Braunkohle

(Bi 04/3 19) Binnenvaart 2004/3 Mei 2004 S. 19 Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

(M)

Zur Mainzer Kaiserbrücke

(B 47, 144) Eisenbahn-Rheinbrücken in Deutschland Hans-Wolfgang Scharf EK-Verl. Freiburg [Breisgau] : 2003. (Eisenbahn-Kurier) 307 S. : zahlr. Ill., Kt. ; 31 cm ISBN 3-88255-689-7 Pp.

(M1960)

Zu Sattelschleppern z.B.

(Bi 07/2, 6) Binnenvaart 2007/2 April 2007, S.6 Periodiek van: Vereniging de Binnenvaart.

(MAb)

Identifizierung der Personendampfer

(B 1, S.1) RHEIN-DAMPFSCHIFFAHRT Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft Sommer 1905, Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft (Fahrplan).

(B 32) Die Schiffe der Köln Düsseldorfer Rheindampfschiffahrt 1826-2004 Technische Daten, Lebenläufe und Fotos, Fischbach, Georg Eigenverlag: Georg Fischbach, Mittelstr. 3 D 56269 Marienhausen 2004, A4, 1056 Seiten. ISBN 3-00-016046-9

Drachenfels: S. 328, 68,60m lang, 1250 Personen, 550 PS

Barbarossa: S. 425, 71m lang, 1750 Personen, 700 PS

Ein Schleppkahn wird nah an den Ankerliegern vor Mainz vorbei geschleppt. ....

Ein Schleppkahn wird nah an den Ankerliegern vor Mainz vorbei geschleppt. .... Von derselben Brücke nach Norden gesehen .....

Von derselben Brücke nach Norden gesehen .....

) zur Überholung zur Elbe gebracht wurde. Die Werften im Osten Deutschlands hatten damals anscheinend auch hier am Rhein einen hervorragenden Ruf. "H. Paul Disch I" hat ebenso wie

„Mathias Stinnes 3“

einen offenen Steuerstuhl.

Über dem Steuerstuhl erkennt man schwach Balken für das Sonnensegel und ganz außen an steuerbord sieht man sogar eine weiß gestrichene Schiffsglocke hängen. Die Schiffsglocke war auf den Schleppzügen von ganz zentraler Bedeutung. Mit der Glocke und mit der Dampfpfeife hielt der Schlepper Verbindung zu seinem Anhang.

) zur Überholung zur Elbe gebracht wurde. Die Werften im Osten Deutschlands hatten damals anscheinend auch hier am Rhein einen hervorragenden Ruf. "H. Paul Disch I" hat ebenso wie

„Mathias Stinnes 3“

einen offenen Steuerstuhl.

Über dem Steuerstuhl erkennt man schwach Balken für das Sonnensegel und ganz außen an steuerbord sieht man sogar eine weiß gestrichene Schiffsglocke hängen. Die Schiffsglocke war auf den Schleppzügen von ganz zentraler Bedeutung. Mit der Glocke und mit der Dampfpfeife hielt der Schlepper Verbindung zu seinem Anhang.

Dort z.B. auf Text (2)).

Dort z.B. auf Text (2)).